サソリの形態

サソリの体長

サソリは、成体で40mm~100mm程度になる種が多いようです。

しかし、種や分類群によって幅が広く、ダイオウサソリ (Pandinus imperator) を含むPandinus属などでは200mmを超えるほどになる一方、Microtityus minimusなどでは10mm程度にしかなりません (Kovarik and Teruel, 2014)。

背側の形態

前体 prosoma

前体は6体節からなります。

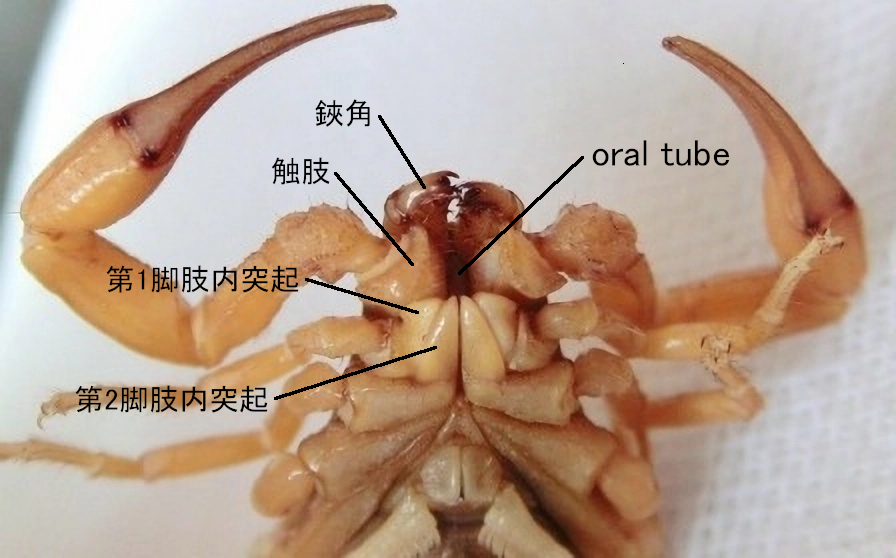

前体の背側は背甲 (carapace) で覆われ、中央部に1対の中眼があります。背甲前端には、種によって異なりますが、2~5対の側眼が位置します。各体節の腹側には、前から順に鋏角 (きょうかく chelicera)、触肢 (しょくし pedipalp)、第1~第4脚 (歩脚) が1対ずつ位置します。

中体 mesosoma

中体は7体節からなります。

各体節の背側は背板に覆われています。

終体 metasoma

終体は5体節からなります。

終体のことを慣用的に「尻尾 (しっぽ)」と呼ぶことがありますが、サソリの肛門は終体と毒針の間にあり、終体内部も消化管が通っています。つまり、終体も「体幹部」と考えることができ、「付属物」ではないことがわかります。

尾節 telson (毒針 aculeus)

体の最後部に位置する毒針部分は尾節と呼ばれ、他の体節とは別物として扱われます。尾節を終体に含めない考え方もあり、図で囲った「前体+中体+終体」、つまり背甲の先端 (鋏角の根元) から終体第5節 (尾節との境目) までを測ってサソリの体長とすることもあります。

尾節は、球根型に膨らんだ部分と、先端の毒針 (aculeus) に分けられます。球根型に膨らんだ内部には左右1対の毒腺 (venom gland) があり (Foelix et al., 2014)、毒腺から毒針先端部まで毒が送られ、毒針先端部にある注入口から毒が注射されます。

腹側の形態

鋏角 (きょうかく) chelicera

鋏角は前体の第1体節に位置する付属肢 (ふぞくし: 脚) で、漢字のとおりハサミ型をしており、獲物を切り刻む咀嚼器官です。つまり、人の歯や昆虫の顎のような役割をしています。

触肢 (しょくし) pedipalp

前体第2節には触肢が位置します。触肢はサソリに特徴的なハサミで、獲物を捕まえる、婚姻ダンスの際にオスがメスをつかむなどに使われます。サソリの種や分類群によって、触肢の大きさ・形が異なります。

第1~4脚 1st to 4th legs

前体3~6節には第1~4歩脚が位置します。

サソリの口器

サソリの口は鋏角の下にあるます。サソリの口の特徴として、上を鋏角、左右を触肢、下を第1・第2脚の肢内突起 (基部の突起) に囲まれた部分は「oral tube (口部の管)」や「preoral tube (口部の前の管)」と呼ばれ、そのさらに奥にやっと口があります。

生殖口蓋 (せいしょくこうがい) genital operculum

中体の第1節には生殖口 (gonopore) がありますが、通常は生殖口蓋という蓋 (ふた) によって閉じられています。生殖口蓋の大きさや形状 (ハート型・卵型など) によって雌雄を見分けられる種もいます。

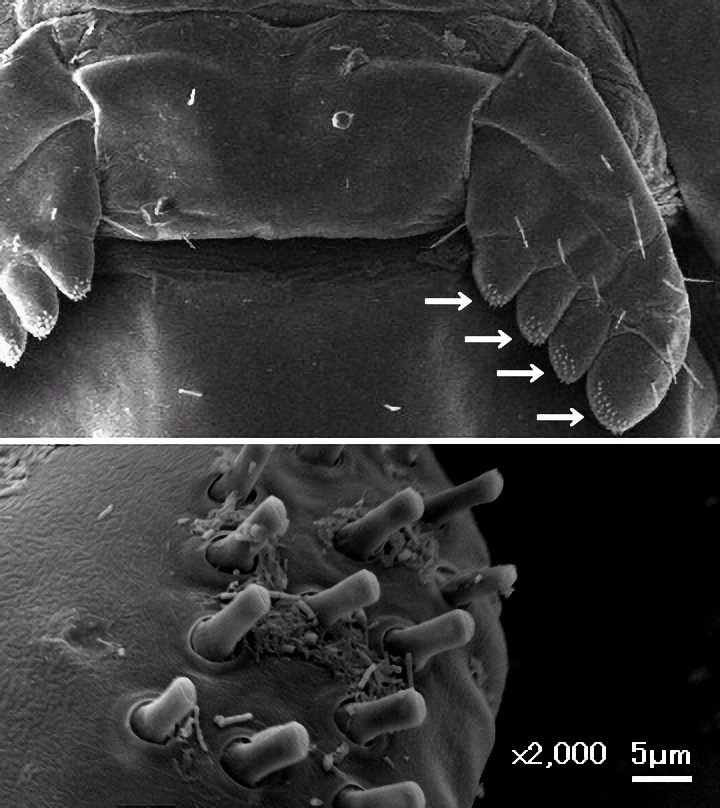

櫛状板 (くしじょうばん) pectin

中体第2節には髪をとく「くし」のような形をした櫛状板があります。櫛状板はサソリに特有の構造で、櫛の「歯」の部分には微小な突起状の感覚器 (peg sensilla) が無数にあり、感覚器官として機能していると考えられています。婚姻ダンスの際にオスが精包を吐き出す場所を探すのに使われるほか、「匂いを嗅ぐ」ように化学物質を感知しているとも考えられています。一般に、櫛状板はメスよりもオスのほうが発達しており、オスのほうが櫛の歯の数が多くなるのが特徴です。

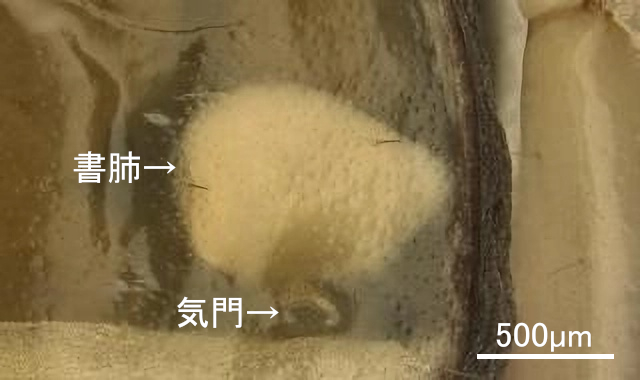

書肺 (しょはい) book lung

中体第3~第6節には各節1対の書肺と呼ばれる呼吸器官があり、腹側に気門 (spiracle) が開いています。

オスとメスの違い

雌雄の体型の違い

サソリのオス・メスを見分けるのは難しいです。というのも、オス・メスどちらかにしかない外部構造というものが無いからです。特に、若虫では雌雄を判別することは不可能な場合が多いようです。

しかし、亜成体や成体のサソリ (最後の脱皮をする前が亜成体、脱皮後が成体) では、オスとメスで形態的な「差」が現れると言われており、多くの同種個体を観察する、もしくは、オスとメスを見比べることで、雌雄の区別がつくようになるそうです。

サソリのオスとメスの形態的な違いは、大きく分けて3つです (Rubio, 2008)。

- メスのほうが大型でふっくらとした形態をしている (Pandinus属, Heterometrus属など)

- オスのほうが終体が長く、体長が長い (Hadogenes属, Centruroides属など)

- オスのほうが触肢のはさみが大きい、または長い (Pandinus属, Heterometrus属, Centruroides属, Opistophthalmus属など)

櫛状板 pectin

多くの種で、雌雄を見分けるポイントとしてよく知られているのは、腹側にある櫛状板です。サソリの成体では、オスのほうが櫛状板が大きく (長く) 発達し、歯の数が多くなると言われています。ただし、オスとメスで櫛状板の歯の数がオーバーラップする場合もあります。

櫛状板は地面の振動を感知する器官と言われていますが、それとは別に、婚姻ダンスのときに、オスは精包(精子の入った構造)をはき出す場所を探すために櫛状板を盛んに動かします。このような用途 (機能) の違いが大きさの違いに影響しているのかもしれません。

生殖口蓋 genital operculum

種によっては、櫛状板の前にある生殖口蓋の形状がオスとメスで異なるそうです。生殖口蓋は精巣・卵巣の出口である生殖口をふさいでいる蓋 (ふた) です。生殖口蓋が楕円形・四角・ハート型などオスとメスで形に違いがあったり、中央の縦線 (溝) の明瞭さが異なるなど、種によって雌雄で違いがあるそうです。さらに、多くの種で共通する特徴として、成熟したオスでは、生殖口蓋の後端部分に小さな突起「genital papillae」ができるそうです (Rubio, 2008)。

出典 ▼

- Kovarik, F., R. Teruel (2014) Three New Scorpion Species from the Dominican Republic, Greater Antilles (Scorpiones: Buthidae, Scorpionidae), Euscorpius, 187:1-27.

- Foelix, R., B. Erb and M. Braunwalder (2014) Fine structure of the stinger (aculeus) in Euscorpius, Journal of Arachnology, 42(1):119-122.

- Rubio, MS (2008) Scorpions: Everything About Purchase, Care, Feeding, and Housing (Complete Pet Owner's Manual), Barrons Educational Series Inc.